Al centro della discussione tecnologia e innovazione, con un focus sulle possibilità di investimento nei Paesi ASEAN

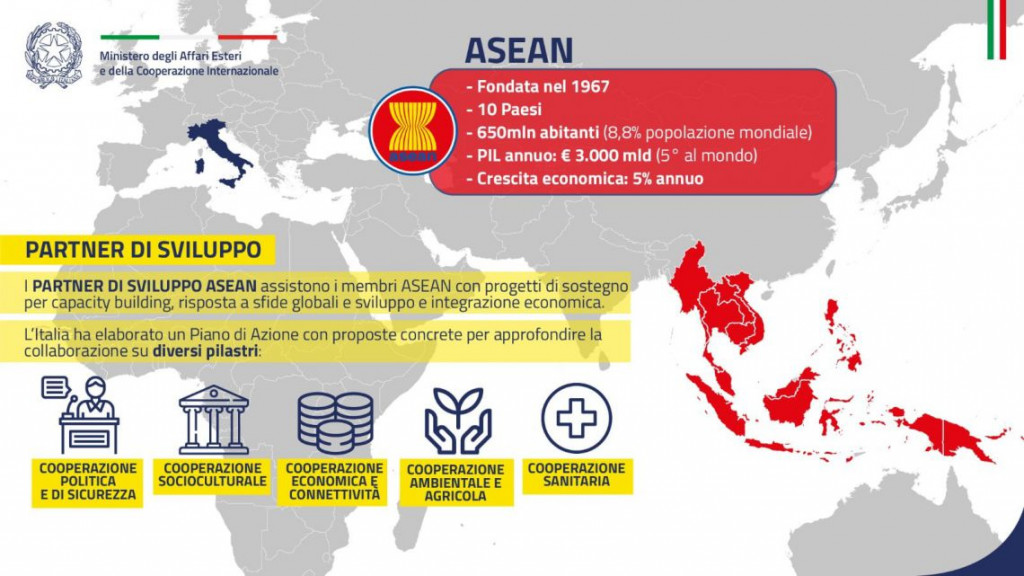

Si è svolta mercoledì 30 settembre la 2° tavola rotonda del digital High Level Dialogue organizzato da The European House Ambrosetti in collaborazione con l’Associazione Italia-ASEAN sul tema delle relazioni tra l’Italia e l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico. Ora che l’Italia è ufficialmente diventata Partner di Sviluppo dell’ASEAN infatti, cresce l’importanza della regione del Sud-Est asiatico per il commercio e l’export del nostro Paese. In particolare, nei settori della manifattura, della tecnologia e della connettività, Italia e ASEAN hanno ora un’occasione unica per avanzare le relazioni e raggiungere importanti obiettivi comuni.

Preponderante dallo scoppio della pandemia è stato il tema della rivoluzione digitale. Durante le fasi più acute della crisi, il ruolo della connettività è stato fondamentale per assumere un approccio resiliente, permettendo di non interrompere il ciclo produttivo e spingendo le aziende a ripensare il proprio modello di sviluppo anche per il futuro. Nonostante il calo delle attività economiche a livello complessivo, il settore digitale è cresciuto in maniera significativa durante la pandemia e risulta oggi uno dei settori più dinamici, soprattutto nel Sud-Est asiatico. Sempre più aziende puntano ad ampliare l’offerta di servizi digitali nella regione, investendo su intelligenza artificiale e big data, e i governi ASEAN sembrano intenzionati ad accompagnare questo processo per raccogliere i frutti della rivoluzione digitale. Nella fase post-pandemica sarà dunque fondamentale aumentare gli investimenti nel settore digitale per sostenere la ripresa economica.

In particolare, durante l’evento, diversi speaker hanno evidenziato la necessità di diversificare gli investimenti in tecnologia per sfruttare tutte le possibilità che questo settore può offrire. Particolarmente interessante il tema delle smart-cities e lo sviluppo tecnologico dei centri urbani. In quanto Paesi densamente popolati, diversi membri dell’ASEAN si trovano ad avere grosse difficoltà a gestire le sempre più caotiche e dinamiche megalopoli della regione. La tecnologia offre in questo senso strumenti estremamente interessanti, dalla gestione della mobilità, fino alle infrastrutture, l’approvvigionamento energetico e il settore alimentare. Secondo diversi esperti che sono intervenuti, maggiori investimenti in digitalizzazione saranno fondamentali per accrescere la competitività e la produttività delle aziende, e per creare ecosistemi sociali più innovativi e sostenibili. Lo spazio per intervenire è ampio e anche le aziende italiane dovrebbero puntare sul ricco mercato dell’Asia sud-orientale per diversificare gli investimenti e cavalcare l’onda della crescita dei Paesi ASEAN.

Infine, particolare attenzione è stata posta al tema dello sviluppo del settore dell’aviazione, tra i più colpiti dalle conseguenze della crisi pandemica. I divieti di ingresso per i cittadini stranieri imposti in molti Paesi durante la fase più grave della pandemia, insieme alle misure restrittive ancora in vigore per contenere la diffusione del virus, hanno messo a dura prova le compagnie aree e dunque tutto il settore dell’aviazione. Tra gli speaker, Emanuele Lourier, Sales Manager di Leonardo, ha presentato due possibili scenari per il prossimo futuro. Il primo vedrebbe un recupero del traffico aereo a partire dal 2022, con un graduale ritorno ai livelli del 2019; il secondo invece, più pessimista, prevede un recupero del settore nel 2023, con un ritorno alla crescita effettiva solo nel 2024. Tuttavia, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi e le sfide del futuro, il traffico aereo nel Sud-Est asiatico è destinato a crescere di diversi punti percentuali nei prossimi dieci anni, in linea con la crescita della popolazione. Anche questo settore dunque può ancora offrire opportunità interessanti per le aziende disposte a puntare sul lungo periodo.

Nonostante la pandemia stia complicando i rapporti e le relazioni internazionali, Italia e ASEAN continuano a puntare sul multilateralismo e sul libero scambio per uscire da questa crisi. Solo attraverso maggiori forme di cooperazione le due regioni potranno rilanciare la crescita e costruire un modello economico innovativo e sostenibile. I prossimi anni saranno fondamentali in questo senso, toccherà ai governi e alle imprese gettare le basi per la ripresa, consapevoli delle potenzialità che la cooperazione tra Italia e ASEAN può offrire.

A cura della Redazione